INNsieme Connect

2023 – 2026:

Gemeinsam für die

Artenvielfalt am Inn

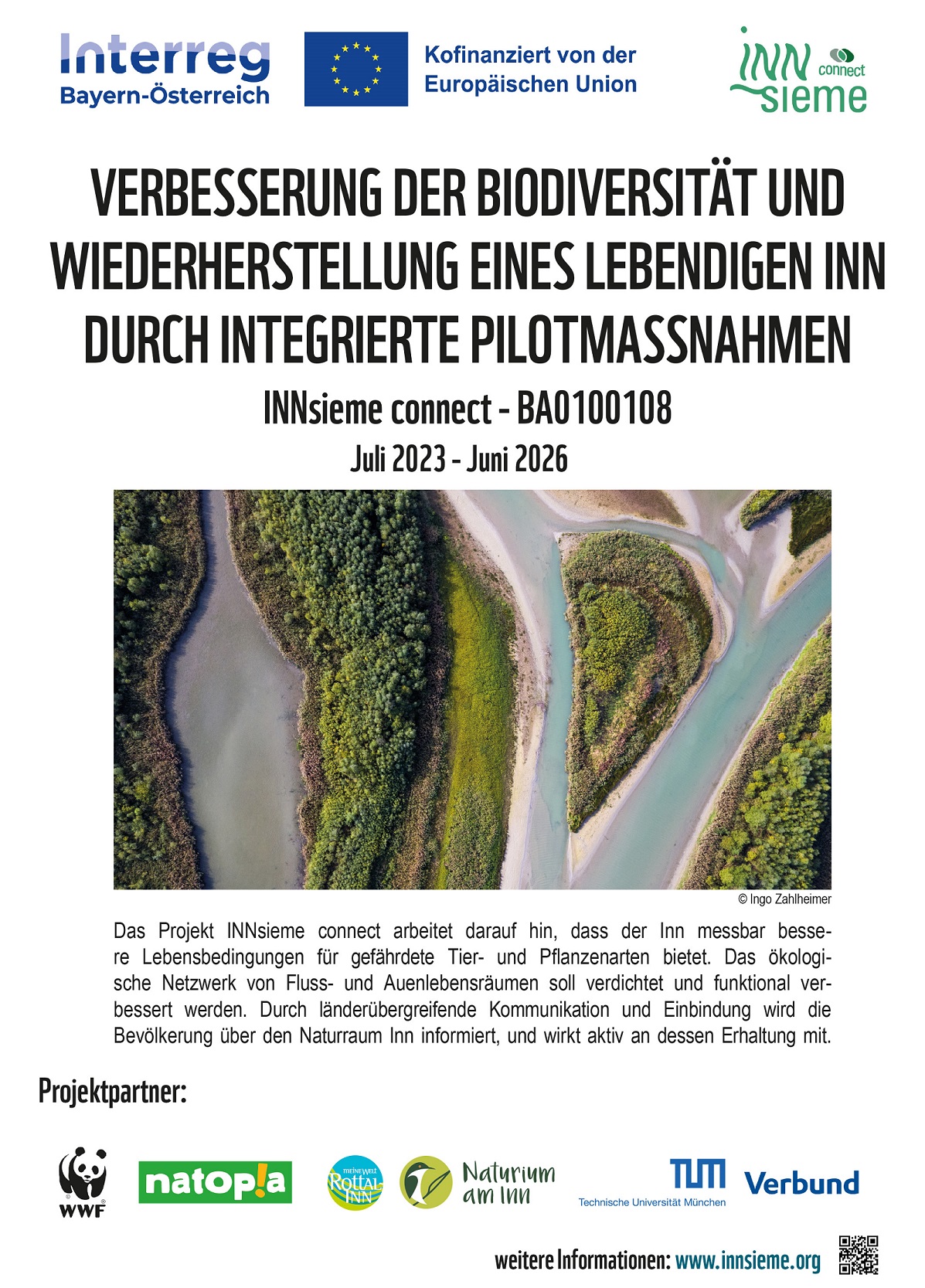

Den Inn als Lebensader für Mensch und Natur zu stärken, ist das Ziel des länderübergreifenden von Interreg kofinanzierten Projektes INNsieme connect. Zur Begrifferklärung: insieme ist italienisch und bedeutet gemeinsam. Und gemeinsam wollen sich die Projektpartner für ihr Ziel einsetzen.

Als einer der mächtigsten Alpenflüsse beginnt der Inn seine 517 km lange Reise auf dem Schweizer Maloja-Pass im Engadin und fließt durch das Tiroler Inntal in Österreich bis zu seiner Mündung im deutschen Passau in die Donau. Vielerorts in ein enges Korsett aus Dämmen gedrängt, sind seine einstigen lebendigen Ufer mehr und mehr verloren gegangen. Ehemals weit verbreitete Arten wie z. B. Äsche, Flussregenpfeifer, verschiedene Pionierpflanzen, Heuschreckenarten und Amphibien, sind dabei fast verschwunden. Nur noch acht Prozent der Flussstrecken des Inn sind in naturnahem Zustand erhalten.

INNsieme connect ist die Fortsetzung des bereits in den Jahren 2019-2022 erfolgreich durchgeführten Projektes INNsieme, in dem die Anrainerländer des Inn: Schweiz, Österreich und Bayern ein gemeinsames Netzwerk für den Schutz des Inn bildeten. In der Fortführung hat sich das Projekt INNsieme connect zum Ziel gesetzt, flusstypische Lebensräume wie Kiesbänke, Auwälder mit Tümpeln, Inseln und Sandbänke sowie deren Vernetzung, durch gezielte Artenschutzmaßnahmen für gefährdete Arten zu realisieren. Neun Maßnahmen zur Optimierung eines naturnahen Geschiebe- und Sedimenthaushaltes sowie weitere Renaturierungen sollen u. a. im Projektzeitraum geplant werden.

Zu den weiteren Artenschutzmaßnahmen zählen regelmäßiges Monitoring, Besucherlenkung und Wiederansiedlung gefährdeter Arten. Durch umfassende Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit wird ein Netzwerk an interessierten Menschen geschaffen, das sich langfristig für den Naturlebensraum Inn einsetzen und an Erhaltungsmaßnahmen mitwirken wird.

Projektlaufzeit: Juli 2023 – Juni 2026

Projektbudget: rund 1,8 Mio €

Kofinanzierung: Interreg Bayern-Österreich 2021-2027, Land Tirol Abteilung Umweltschutz und Tiroler Fischereiverband.

Langtitel: Verbesserung der Biodiversität und Wiederherstellung eines lebendigen Inn durch integrierte Pilotmaßnahmen.

Projektpartner: WWF Österreich, Verein Natopia, Naturium am Inn mit dem Landkreis Rottal-Inn, Technische Universität München Lehrstuhl für Aquatische Systembiologie und die VERBUND Innkraftwerke GmbH, Österreichisch Bayerische Innkraftwerke AG und Innkraftwerk AG.

Weitere Informationen:

https://www.innsieme.org/innsieme-connect/

Der Inn von der Quelle bis zur Mündung erkundet

Ausbildung von Inn-Guides im Interreg-Projekt INNsieme connect

Am 9. August starteten sieben Naturium Guides und die Leiterin des Naturium am Inn, Dorena Buchmeier, anlässlich einer Ausbildungswoche zu den „Inn-Guides“ im Rahmen des Interreg-Projektes „INNsieme connect“ in Richtung Schweiz. Die Ausbildung führte das Naturium gemeinsam mit „Natopia“ durch. Das Naturium, Natopia und die Stiftung pro Terra Engiadina verbreitete die Ausbildung in ihren Naturpädagogik-Netzwerken und warben so Teilnehmende aus allen drei Ländern des Inn an. Diese Inn-Guides werden nach der Ausbildung ihr Wissen an Teilnehmende von Veranstaltungen der Organisationen weitergeben. Ziel des Interreg-Projektes INNsieme connect ist es, dem durch den Menschen geprägten Inn etwas Natürlichkeit zurück zu geben und die Bevölkerung über die wunderschönen Lebensräume an den Ufern des Inn aufzuklären.

Von Tag 1 der Ausbildung an war die Gruppe acht Tage lang am Alpenfluss Inn unterwegs. Start war im Schweizer Engadin (rätroromanisch Inntal) auf 2490 m am Lunghinsee, der Quelle des Inn. Etwa 160 m über dem See befindet sich die einzige Dreiwasserscheide Europas. Hier fließt das Regenwasser entweder über den Inn und die Donau ins Schwarze Meer, über die Flüsse Mera und Po in die Adria, oder die Julia und den Rhein in die Nordsee. Das Wasser des Inn benötigt von der Quelle bis zur Mündung in Passau ungefähr vier Tage.

An den nachfolgenden Tagen lernte man mehrere Revitalisierungsmaßnahmen an den Ufern des Inn kennen. So zum Beispiel die erste große Revitalisierung in der Schweiz in der „Aue Panas-ch“. Durch das Abschmelzen der Gletscher und Starkregenereignisse aufgrund des Klimawandels kommt es vermehrt zu Steinschlägen und Erosion. Hier musste nach dem Bau eines Gemeinschaftskraftwerkes der Anschluss der Aue an das Grundwasser wiederhergestellt werden. Insgesamt wurden 80.000 Kubikmeter Kies verlagert. Jetzt handelt es sich um ein breites Kiesbett, das der Inn selbst gestalten kann – zum Vorteil für die Artenvielfalt.

In Serfaus hatte der Inn aufgrund fehlenden Geschiebes durch die Kraftwerkbauten hier nur noch ein Hauptgerinne und war 4 m tief in das Flussbett eingegraben. Der ursprüngliche Erlenwald umfasste nur noch Fichten, weil der Wasseranschluss fehlte. Ziel der Renaturierung war es, einen Lebensraum für den Flussuferläufer und die deutsche Tamariske zu schaffen. Durch die Renaturierung ist das verzweigte Bild des ursprünglichen Inn wieder zu erahnen. Solche Renaturierungen sind nötig, da dynamische Kiesbänke jener Lebensraumtyp sind, der am Inn am meisten verschwunden ist. Worunter nicht nur Kiesbrüter, sondern auch kieslaichende Fische, wie die Bachforelle leiden.

In der Milser Au erfuhren die angehenden Inn-Guides, dass es in Tirol von dem Waldtyp Auwald mittlerweile nur noch ca. 5 % der ursprünglichen Fläche gibt. Auch die Milser Au hat ein Problem mit zu wenig Geschiebe und somit der Eintiefung des Inn und daraus resultierenden Trockenfallen des Auwalds. Kies wurde abgetragen und das Flussbett verbreitet. Nun gibt es wieder mehr Lebensräume für den Flussregenpfeifer, Flussuferläufer und dem Zwergrohrkolben.

In der Kranebitter Au sowie der Gaisau, welche einen Altarm des Inn enthält, kommen nach Renaturierungsmaßnahmen insgesamt 140 Vogelarten vor. Dieser Ort ist der einzige Rastplatz im Tiroler Inntal für Vögel auf ihrem Zug in den Süden. Hier finden sich viele verschiedene Lebensräume auf kleinem Raum: Auwald, stehendes Gewässer, Bäche, Schilfflächen, Wiesen und Felder. Ein Paradies für sehr viele verschiedene Tierarten.

Unterrichtseinheiten wie Naturerlebnis und Methodik standen in den Innauen Langkampfen auf dem Programm. Hier wurde nach Wachteleiern, die im Kies versteckt waren, gesucht. Denn Kiesbrüter, wie zum Beispiel Flussregenpfeifer, legen ihre gut getarnten Eier direkt zwischen die Kiesel, um sie vor Fressfeinden zu schützen.

Die Inn-Guide-Aspiranten durften einen eigenen Flusslauf aus Sand und Ton bauen und dabei die Gestaltungskraft von Wasser selbst erleben. Auch wurden die kleinen Lebewesen (Makrozoobenthos), die in Fließgewässern leben, untersucht.

Am bayerischen Inn angekommen, wurde die Fischtreppe am Kraftwerk Oberaudorf-Ebbs besichtigt. Ein Besuch im Inn-Museum Rosenheim durfte natürlich nicht fehlen. Hier gibt es eine 30 m lange Plätte zu bestaunen, die aus dem Inn bei Mühldorf geborgen wurde.

Weiter ging die Reise nach Gars. Hier hat die Innwerk AG die erste naturnahe Fischtreppe im Jahr 2015 gebaut. Sie ist 680 m lang und stellt den Startschuss für eine neue Art von Fischwanderhilfe dar. Vorbei am neu restaurierten Kraftwerk in Töging ging es zum Abschluss er Ausbildung an den unteren Inn. Hier haben die angehenden Inn-Guides eine Führung durchs Europareservat bekommen. Nach acht ereignisreichen und interessanten Tagen endete die Inn-Guide-Ausbildung, welche durch Interreg Bayern-Österreich gefördert wurde, in Passau. Hier fließt der Inn in die Donau, die sich ein paar Meter vorher mit der Ilz vereint hat.

Bei einer Führung in der Dreiflüssestadt Passau erfuhr die Gruppe unter anderem, dass der Inn auch "der wilde Mann" genannt und mit einem Holzprügel dargestellt wird. Das kommt daher, dass der Inn im Vergleich zur Donau sehr wild und stark ist, und zudem wurde über ihn das Holz aus den Bergen bis nach Passau transportiert.

Zum Abschluss fand die feierliche Zertifikatsübergabe durch den Landrat des Landkreises Rottal-Inn, Michael Fahmüller und der Leiterin des Naturium am Inn, Dorena Buchmeier sowie Wolfgang Bacher, Natopia, im Naturium in Ering statt.

Das Naturium sucht Dienstleister:

Wir suchen für das Interreg-Projekt INNsieme connect für den Projektbaustein „Umweltbildung für Schulen“ folgende Dienstleister:

- Anbieter von Schreibwaren und Bastelmaterial

Senden Sie uns gerne Ihr Angebot an Naturium[at]rottal-inn.de

Interreg-Kleinprojekt

Naturium-Guides (2023)

Im Interreg-Kleinprojekt "Naturium-Guides" werden Naturvermittler ausgebildet, die nach der Ausbildung grenzübergreifend Führungen und Umweltbildungsprogramme für die Umweltstation Naturium am Inn durchführen. Unter Beteiligung verschiedener Fachreferent werden den Teilnehmenden die für die Tätigkeit relevanten Inhalte in mehreren Modulen vermittelt. Inhalte sind u.a. die Natur am Unteren Inn, Geschichte, Führungsdidaktik, Umweltpädagogik und Erste Hilfe.

Ziel ist es, mit der Unterstützung der neu Ausgebildeten das Umweltbildungsangebot des Naturium ausweiten zu können und neue Multiplikator für das Europareservat Unterer Inn zu gewinnen. Durch die Anschaffung von für die Umweltbildung nötigen Ausrüstungsgegenständen soll zudem eine hohe Qualität der Angebote in ausreichender Anzahl sichergestellt werden. Dazu zählen ein Spektiv (Beobachtungsfernrohr) sowie Ferngläser für die Natur- und Vogelbeobachtung. Zudem wird eine Informationsbroschüre zur Natur am Unteren Inn erstellt und der "Treffpunkt Schlossblick" beim Schloss Frauenstein mit Sitzbänken und Informationstafeln attraktiver gestaltet.

Projektlaufzeit: 1.1.2023 bis 31.12.2023

Projektpartner: Landkreis Rottal-Inn (Bayern, Leadpartner), Gemeinde Mining (Oberösterreich)

Das Interreg-Kleinprojekt "Naturium-Guides" wird finanziell von der Europäischen Union im Programm Interreg Bayern-Österreich gefördert.

Neue Angebote im NaTour-Wagon (2022)

Im Projekt "Neue Angebote im NaTour-Wagon" haben wir neue mobil einsetzbare Umweltbildungsprogramme erarbeitet - und zwar für Zielgruppen, mit denen wir die Zusammenarbeit gerne ausbauen wollten: Kindergärten und Schüler:innen der Sekundarstufe. Das Projekt wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz finanziell gefördert.

Kindergarten: Natur und Nachhaltigkeit spielerisch erleben

Mobile externe Umweltbildungsangebote gab es in unserer Region bisher kaum, die Kindergärten sind aber sehr offen dafür: Das fanden wir in einer Befragung einiger Kindergärten heraus. Unter den vorgeschlagenen Themenfeldern, an denen die Kindergärten Interesse signalisierten, waren Tiere und die Natur im Jahreszeitenlauf hoch im Kurs, außerdem das Thema Müll. Und so konzipierten wir folgende drei neue Angebote: "Freche Frösche", "Alle meine Entchen" und "Die Mülldetektive".

Die Programme widmen sich damit Themen, die den Kindern auch im Alltag begegnen und sie durch das Jahr begleiten. Die Programme "Freche Frösche" und "Alle meine Entchen" sind modular aufgebaut: So ist es möglich, entweder einen kurzen Einblick in das Leben der Frösche oder Enten an einem Tag zu bekommen - oder an vier Terminen über das Jahr verteilt die Tiere durch das Jahr zu begleiten.

Mit vier Kindergärten in Ering, Simbach, Mining und St. Peter haben wir die neuen Programme ausgetestet - und das hat allen Spaß gemacht. Die Angebote sind ab sofort buchbar, weitere Infos gibt es hier.

Jugendliche: Alles nachhaltig oder was?!

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was hat es mit dem Konzept eigentlich auf sich? Zu Beginn des Projekts wollten wir erst einmal wissen: Was verbinden die Jugendlichen mit Nachhaltigkeit? Und was interessiert sie an diesem Themenfeld? In Workshops an der Montessorischule Rotthalmünster, der Mittelschule Eggenfelden und dem Gymnasium Eggenfelden ließen wir die Jugendlichen selbst zu Wort kommen.

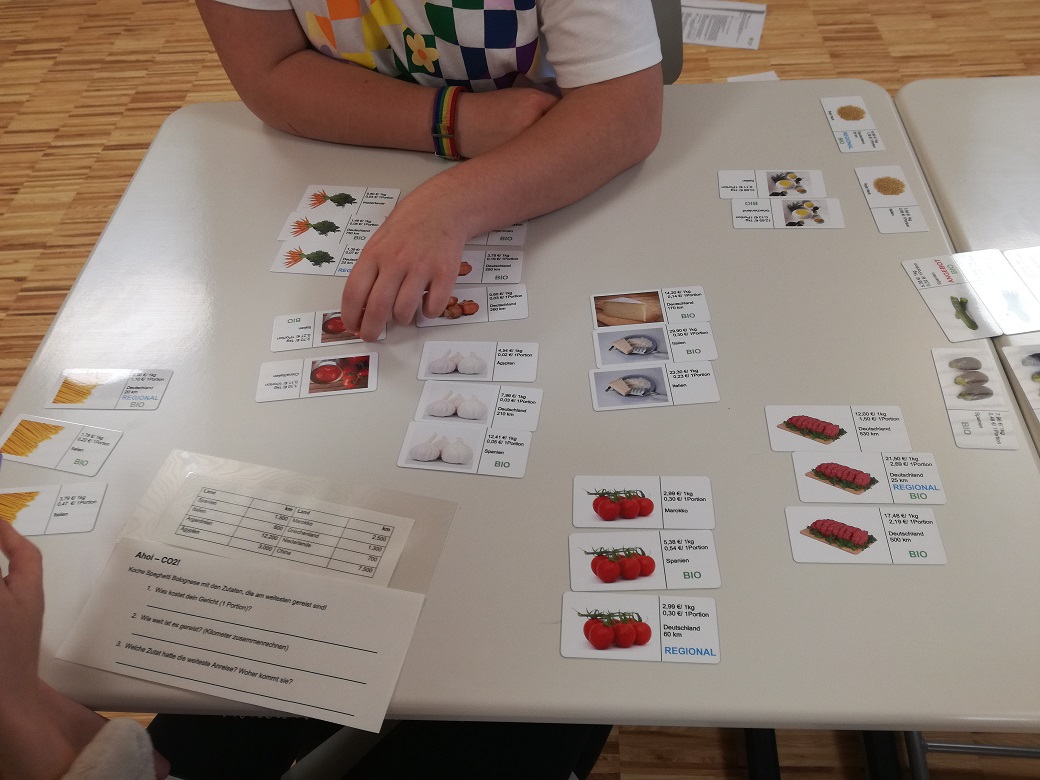

Heraus kam eine ganze Fülle an Themenvorschlägen. Eine Projektgruppe der Montessorischule Rotthalmünster entschied sich schließlich dafür, das Thema nachhaltige Ernährung genauer unter die Lupe zu nehmen. Gemeinsam mit dem Projektteam vom Naturium machten sie sich Gedanken zu dem Thema und testeten verschiedene Aktivitäten aus. Mit vier weiteren Schulklassen folgten vor den Sommerferien Probeläufe des fertigen Programms. Am Beispiel von Spaghetti Bolognese widmen wir uns verschiedenen Aspekten nachhaltiger Ernährung und erarbeiten gemeinsam Ansatzpunkte: Was kann ich, was können wir als Schulklasse für eine nachhaltigere Ernährung tun, welche Rahmenbedingungen müssen sich ändern?

Daneben war auch das Interesse an nachhaltiger Kleidung groß. Hierzu erarbeitete das Naturium-Projektteam ebenfalls ein neues Programm: Wir untersuchen, wie weit eine Jeans reist, wer an einem Paar Turnschuhe verdient und welche globalen Ungerechtigheiten in der schnelllebigen Modeindustrie unserer Zeit herrschen. Und was können wir tun? Zum Beispiel weniger und achtsam einkaufen, reparieren, teilen, tauschen, weiter sagen und aktiv werden.

Hier geht es zu den neuen Angeboten.

Zeitzeugen der Inn-Entwicklung (2021)

Das Gesicht des Unteren Inns hat sich in den letzten 200 Jahren mehrmals tiefgreifend verändert: Vom einstigen Wildfluss mit weit verzweigtem und sich ständig verlagerndem Bett wurde er von Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die 1930er-Jahre in ein enges Korsett gezwängt. Der Fluss tiefte sich ein, das Grundwasser sank, Lebensräume gingen verloren. Die nächsten großen Veränderungen begannen mit dem Bau von insgesamt vier Staustufen zur Stromgewinnung am Unteren Inn zwischen 1942 und 1961: Durch die verlangsamte Fließgeschwindigkeit lagerten sich in den angestauten Bereichen bereits nach kurzer Zeit vom Fluss mitgeführte Schwebstoffe ab und bildeten erste Inseln. Die in der Folge entstandenen Flachwasserzonen, Schlickbänke, Röhrichte und Auwälder wurden zu „Lebensräumen aus zweiter Hand“ und zu einem wichtigen Drehkreuz im interkontinentalen Vogelzug.

Im Projekt "Zeitzeugen der Inn-Entwicklung" beschäftigten wir uns gemeinsam mit den Menschen aus der Region mit dieser spannenden Geschichte.

Nach einem Aufruf über die regionale Presse kamen einige interessante Zeitzeugnisse - Dokumente und Geschichten aus der Bevölkerung zum Vorschein: alte Karten, Bilder und Anekdoten vom Inn.

Bei einem Generationentag ging es mit Biologin und Inn-Expertin Dr. Helgard Reichholf-Riehm auf Exkursion; anschließend machten sich die Teilnehmer Gedanken zum Fluss: Was verbinde ich mit dem Inn, wie habe ich die Entwicklung persönlich erlebt, was wünsche ich mir für den Inn?

Beim Enkel-Großeltern-Tag erkundeten Enkel und Großeltern gemeinsam die Natur am Fluss, bauten gemeinsam ihre persönlichen Traumflüsse - und die Enkel interviewten ihre Großeltern zu ihren Kindheitserlebnissen am Inn.

Im Ferienprogramm "Flussforscher" bauten die Kinder ihre eigenen Wildflüsse aus Sand - beim anschließenden "Fluten" wurde deutlich, wie das Wasser die Landschaft formt. Am zweiten Tag bastelten wir mit Hilfe von Fotos, Karten, Farben und Naturmaterialien Drehscheiben zum Thema "der Inn früher - heute - und in Zukunft".

Die Ergebnisse aus den einzelnen Projektaktionen fügten wir zu einer gemeinsamen Wanderausstellung zusammen: Auf acht Rollups kann die Inn-Entwicklung mit Hilfe der alten Karten und Bilder anschaulich nachverfolgt werden, und auch einige Anekdoten sind zu lesen. Die drei Drehscheiben zeigen den Inn früher, heute und in Zukunft aus Sicht der Kinder. Und die Enkel-Großeltern-Interviews sind an der Hörstele nachzuhören.

Das Projekt "Leben am Fluss - Zeitzeugen der Inn-Entwicklung" wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert.